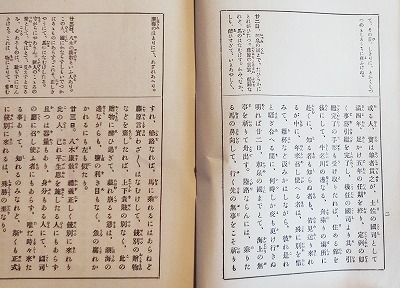

かかるほどに、~

かかるほどに、宵うち過ぎて、子の時ばかりに、家のあたり昼の明かさにも過ぎて光りたり。望月の明かさを、十合わせたるばかりにて、ある人の毛の穴さへ見ゆるほどなり。大空より、人、雲に乗りて降り来て、地より五尺ばかり上がりたるほどに、立ち連ねたり。これを見て、内外なる人の心ども、物におそはるるやうにて、あひ戦はむ心もなかりけり。からうじて思ひ起こして、弓矢をとりたてむとすれども、手に力もなくなりて、萎えかかりたり。中に、心さかしき者、念じて射むとすれども、ほかざまへ行きければ、荒れも戦はで、心地ただ痴れに痴れて、まもりあへり。

こうしているうちに、宵を過ぎて、午前0時ごろに、家の周辺が昼のときの明るさ以上に光った。満月の明るさを十合わせたほどで、(そこに)いる人の毛の穴まで見えるほどである。大空から、人が、雲に乗って降りて来て、地面から五尺ほど上がったところに、立ち並んでいる。これを見て、家の中にいる人、外にいる人の心は、物の怪に襲われたようで、戦うような心もなかった。やっとのことで気持ちを奮い立たせて、弓矢を用意しようとするが、手に力もなくなって、ぐったりとしてよりかかっている。その中に、心がしっかりしている者は、我慢して矢を射ようとするが、よその方へ行ったので、激しく戦うこともしないで、心がひたすらぼんやりとして、顔を見合わせていた。

立てる人どもは、~

立てる人どもは、装束のきよらなること、物にも似ず。飛ぶ車一つ具したり。羅蓋さしたり。その中に王とおぼしき人、家に、「造麻呂、まうで来。」と言ふに、猛く思ひつる造麻呂も、物に酔ひたる心地して、うつぶしに伏せり。いはく、「なむぢ、をさなき人。いささかなる功徳を、翁つくりけるによりて、なむぢが助けにとて、片時のほどとてくだししを、そこらの年ごろ、そこらの黄金給ひて、身を変へたるがごとなりにたり。かぐや姫は、罪をつくり給へりければ、かくいやしき己がもとに、しばしおはしつるなり。罪の限り果てぬれば、かく迎ふるを、翁は泣き嘆く。あたはぬことなり。はや出だしたてまつれ。」と言ふ。翁、答へて申す、「かぐや姫を養ひたてまつること、二十余年になりぬ。『片時』とのたまふに、あやしくなりはべりぬ。また異所に、かぐや姫と申す人ぞおはすらむ。」と言ふ。「ここにおはするかぐや姫は、重き病をし給へば、え出でおはしますまじ。」と申せば、その返り事はなくて、屋の上に飛ぶ車を寄せて、「いざ、かぐや姫、きたなき所に、いかでか久しくおはせむ。」と言ふ。立て籠めたる所の戸、すなはち、ただ開きに開きぬ。格子どもも、人はなくして開きぬ。嫗いだきてゐたるかぐや姫、外に出でぬ。えとどむまじければ、たださし仰ぎて泣きをり。

(雲の上に)立っている人たちは、装束が清らかで美しいことは、どんな物にも似ていない。飛ぶ車を一つ伴っている。絹張りの大きな傘をさしている。その中で王と思われる人が、家に、「造麻呂、出て参れ。」と言うと、猛々しく思っていた造麻呂も、何物かに酔ったような気持ちがして、うつぶせに伏せた。(天人の王が)言うには、「あなた、心が未熟な人。わずかである功徳を、翁がつくったことによって、あなたの助けに(なる)と思って、ほんの少しの間と思って(かぐや姫を下界に)下したのだが、たくさんの年月、(翁に)たくさんの黄金をお与えになって、(翁は)身を変えたように(裕福に)なってしまった。かぐや姫は、(月で)罪をお作りになったので、このように下賤なあなたのもとに、しばらくの間いらっしゃったのである。罪を償う期間が終わったので、このように迎えるのに、翁は泣いて嘆く。(かぐや姫をこのままにするのは)できないことである。早くお出し申し上げよ。」と言う。翁が、答えて申し上げる、「かぐや姫を養い申し上げること、二十数年になった。(それをあなたが)『ほんの少しの間』とおっしゃるので、変だと思いました。また別の所に、かぐや姫と申し上げる人がいらっしゃるのだろう。」と言う。(さらに翁は)「ここにいらっしゃるかぐや姫は、重い病気をしていらっしゃるので、出ていらっしゃることはできないでしょう。」と申し上げると、その返事はなくて、屋敷の上に飛ぶ車を寄せて、「さあ、かぐや姫、けがれた所に、どうして長くいらっしゃるだろうか、いや、長くいらっしゃってはよくない。」と言う。(かぐや姫を)閉じこめている所の戸は、そのまますぐに、ただ開いてしまった。格子も、人はいないのに開いてしまった。嫗がいだいているかぐや姫は、外に出てしまった。止めることができそうもないので、(嫗は)ただ(かぐや姫を)見上げて泣いている。