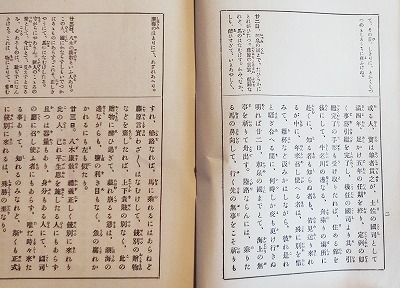

『徒然草』より、「をりふしの移り変はるこそ」の現代語訳です。

をりふしの移り変はるこそ、~

をりふしの移り変はるこそ、ものごとにあはれなれ。「もののあはれは秋こそまされ。」と、人ごとに言ふめれど、それもさるものにて、いまひときは心も浮きたつものは、春の気色にこそあめれ。鳥の声などもことのほかに春めきて、のどやかなる日かげに、垣根の草萌え出づるころより、やや春深くかすみわたりて、花もやうやう気色だつほどこそあれ、をりしも雨風うち続きて、心あわたたしく散り過ぎぬ。

季節が移り変わることは、(季節の)それぞれにつけて趣き深い。「しみじみとした情趣は秋がすぐれている。」と、誰もが言うようだけれど、それももっともなことだが、さらにいっそう心も浮き立つものは、春の様子であるようだ。鳥の鳴き声などもとりわけ春らしくなって、穏やかな日差しのなかに、垣根の草が芽吹くころから、しだいに春も深まり一面に霞がたちこめて、桜の花もだんだん咲きそうになるころだが、ちょうどそのとき雨や風が続いて、気ぜわしく散っていってしまう。

青葉になりゆくまで、~

青葉になりゆくまで、よろづにただ心をのみぞ悩ます。花橘は名にこそ負へれ、なほ、梅のにほひにぞ、いにしへのことも立ち返り恋しう思ひ出でらるる。山吹の清げに、藤のおぼつかなきさましたる、すべて、思ひ捨てがたきこと多し。

(桜が)青葉になるまで、何かにつけてただ心ばかりを悩ませる。橘の花は(その香りが昔を思わせることで)有名であるが、やはり、梅の香(がすること)こそ、昔のことも立ち返って恋しく思いだされる。山吹がきれいに(咲き)、藤がぼんやりとしている(ことは)、すべて、見捨てがたいことが多い。

「灌仏のころ、~

「灌仏のころ、祭りのころ、若葉の、梢涼しげに茂りゆくほどこそ、世のあはれも、人の恋しさもまされ。」と人の仰せられしこそ、げにさるものなれ。五月、あやめふくころ、早苗とるころ、水鶏のたたくなど、心細からぬかは。六月のころ、あやしき家に夕顔の白く見えて、蚊遣火ふすぶるもあはれなり。六月祓、またをかし。

「灌仏【灌仏会】のころ、祭り【葵祭り】のころ、若葉の、梢が涼しそうに茂っていくころが、世のしみじみとした情趣も、人の恋しさもまさっている。」とある人がおっしゃったことは、まったくその通りである。五月、(端午の節句で)軒に菖蒲の葉を挿すころ、早苗を取るころ【苗代田から早苗を取って田植えをするころ】、水鳥が(戸を)たたくような音で鳴くことなどは、寂しくないことがあろうか、いや、寂しい趣きがある。六月のころに、みすぼらしい家に夕顔(の花)が白く見えて、蚊遣火【蚊を追い払う火】がくすぶるのもしみじみとした趣がある。六月祓も、また趣がある。

七夕祭るこそなまめかしけれ。~

七夕祭るこそなまめかしけれ。やうやう夜寒になるほど、雁鳴きて来るころ、萩の下葉色づくほど、早稲田刈り干すなど、取り集めたることは秋のみぞ多かる。また、野分の朝こそをかしけれ。

七夕を祭る様子は優雅である。しだいに夜が寒くなるころ、雁が鳴きながらやってくるころ、萩の下葉が色づくころ、早稲の田を刈り取って干すなど、(様々な情趣を)取り集めていることは秋が特に多い。また、台風の翌朝(の様子)は趣がある。

言ひ続くれば、~

言ひ続くれば、みな「源氏物語」「枕草子」などにことふりにたれど、同じこと、また今さらに言はじとにもあらず。おぼしきこと言はぬは、腹ふくるるわざなれば、筆にまかせつつ、あぢきなきすさびにて、かつ破り捨つべきものなれば、人の見るべきにもあらず。

(こう)言い続けてくると、みな「源氏物語」や「枕草子」などに言い古されているが、同じことを、また今さら言うまいというわけでもない。思ったことを言わないのは、腹が膨れる(ように不快な)ことなので、筆(のはこび)にまかせながら(書いた)、つまらない慰みごとで、書いたらすぐに【次から次へと】破り捨てるはずのものであるので、人が見るべきものではない【見るに値しない】。